2025.04.25電子報

各位誌友:

明日(27日)是第 43 屆香港電影金像奬頒奬典禮,相信不少誌友都是睇「港產片」長大的,周日晚大家可會關心賽果?回想起《集誌社》2023 年創立之初,也正值金像奬頒奬典禮,當時紀錄片《給19歲的我》獲「最佳電影」掀起一場風波,《集誌社》曾以聚焦、Podcast 等報道方式,為大家解構金像獎投票機制、紀錄片拍攝倫理等。

今年正值「港產片」寒冬,業界開戲不足、香港電影人離散。記者以另類角度,在金像奬頒奬典禮前夕,撰寫了三篇跟香港電影業界有關的報道。記者有個感覺,就是近年能成功開戲的,除了要有內地投資者,還要靠香港電影發展基金的「加持」,於是拿出今屆金像獎有關 2024 年在香港上映電影的資料統計,得出一個有趣的發現。原來,去年上畫的 46 套「香港電影」,有 11 套有香港電影發展基金資助,涉款近 6000 萬,電影發展基金「開戲」還多過英皇。

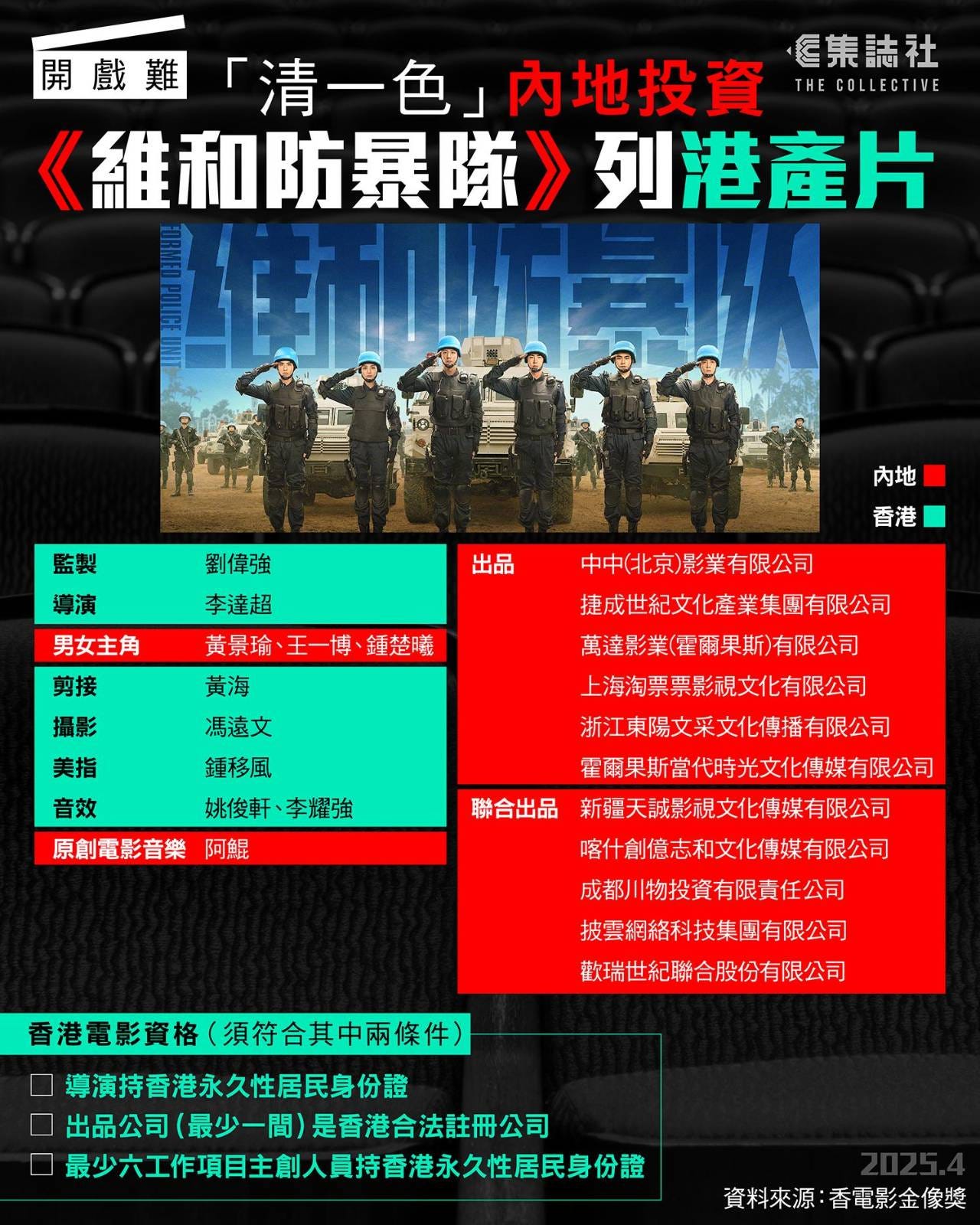

什麼是「香港電影」、「港產片」,這些年來,定義一直在變。近 20 年,我們聽得較多是合拍片,今年再翻看上畫電影的出品人資料,發現不少「港產片」的投資方,大部分都是內地資金。其中一套電影較為特別,名為《維和防暴隊》,其出品公司「清一色」是內地公司,男主角、女主角、男配角、女配角均非香港演員。不過,其監製、導演、攝影、剪接、美指、音效等幕後班底是香港人,因此也合符「香港電影」的資格。

記者在金像獎頒獎典禮前夕,還找來一些已移居台灣的香港電影人訪問,了解這些「異鄉影人」的近況。前影意志藝術總監崔允信,已移居台灣大半年;這些日子,他辦獨立短片比賽、搞放映、錄 podcast、做電影比賽的評審,一如既往忙着與電影相關的事。他在訪問中說:「離開咗可以做返自己嘅嘢,可以重新開始,好幸福㗎喇。」來台後,「起碼暢所欲言啲」。

香港紀錄片界,年青新勢力冒起,記者還訪問了金馬獎最佳紀錄短片《顏色擷取樣本.mov》的得奬港人陳卓斯、王紀堯,細聽她們在台灣堅持創作的經歷,分享兩人得奬的喜悅,她們說:「我哋覺得最幸福嘅 moment 未必係上台攞獎,而係事後有人同我哋講返,嗰段 speech 畀到啲乜嘢佢哋⋯⋯好似做到一啲有意義嘅事,起碼我哋喺台上講嘅嘢,真係實際上畀到一啲力量、一啲可以堅持落去嘅信念大家。」這篇專訪,記者用心撰寫,寫了七千多字,長文適宜誌友周六、日細心閱讀。

祝各位誌友有個輕鬆的周末!

《集誌社》編輯阿包、子樂

本周還有以下報道向大家推介:

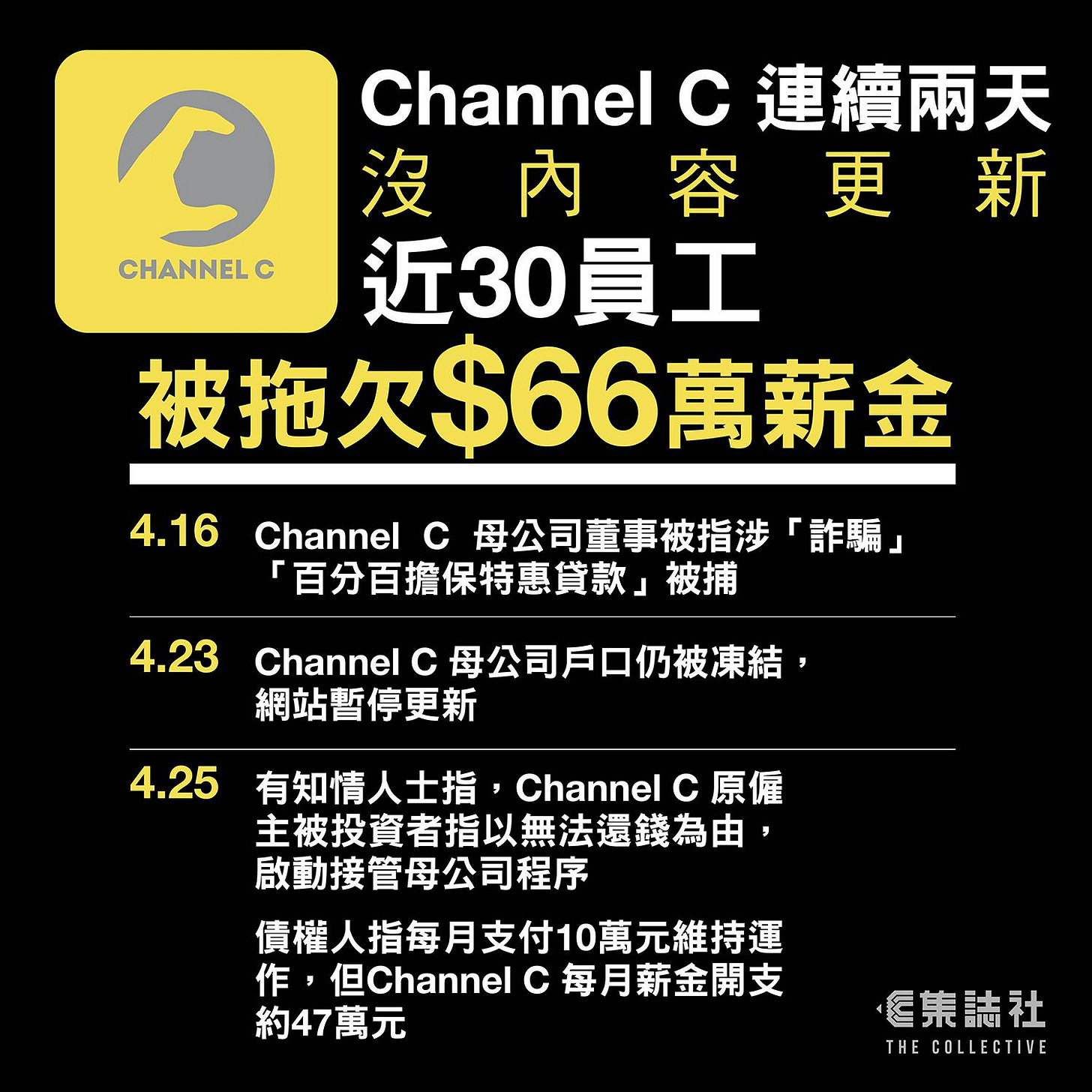

Channel C 欠薪|連續兩天沒內容更新 近 30 員工被拖欠 $66 萬薪金

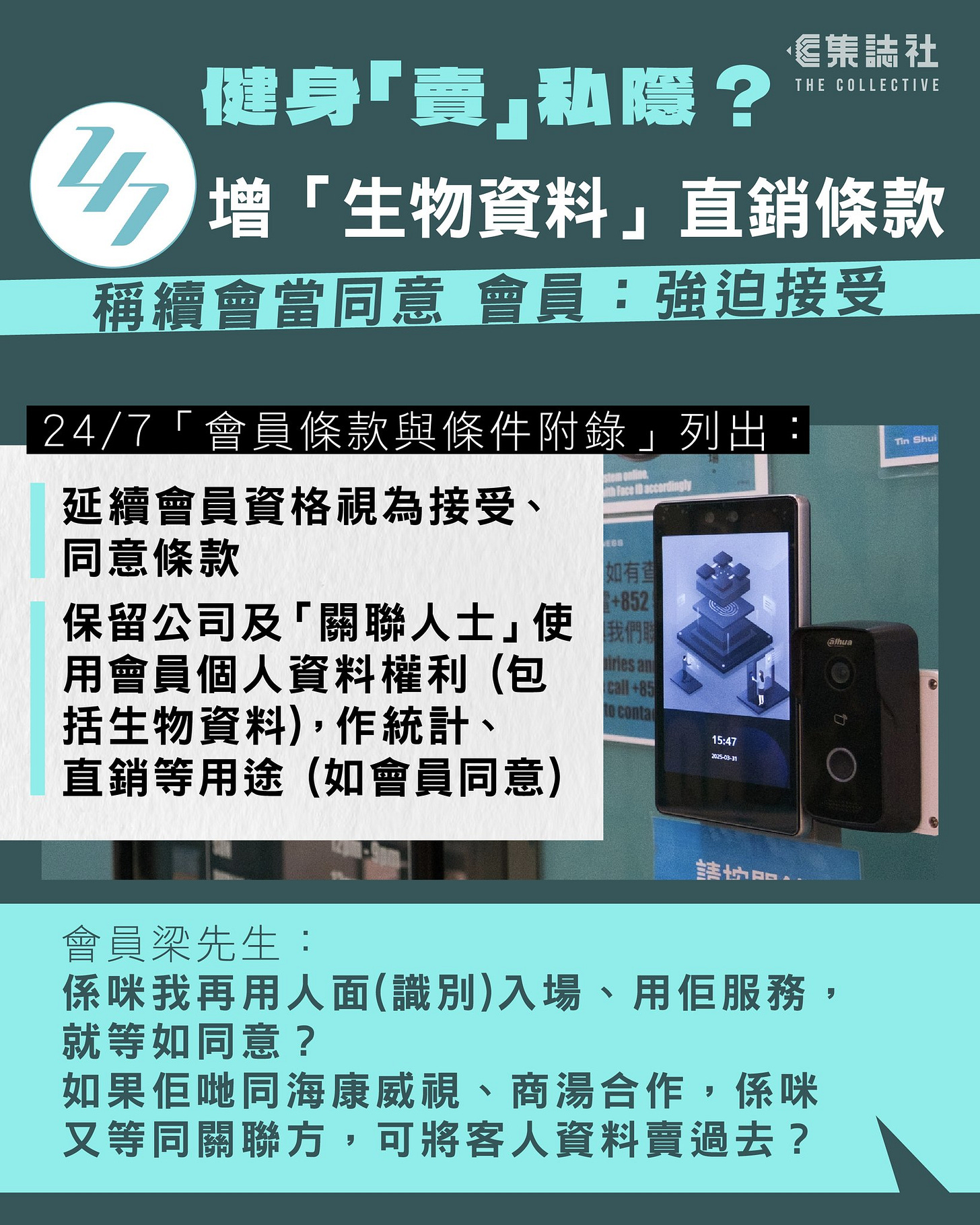

健身「賣」私隱?|24/7 增直銷「生物資料」條款 文件稱續會當同意 收投訴後改口

教宗逝世|教宗方濟息勞歸主享年 88 歲 簡樸開明促平權 為穆斯林洗腳 中梵協議惹爭議

走塑一年|環團揭 70 店舖違規售「可分解」塑膠產品 環保署:收四投訴,未檢控